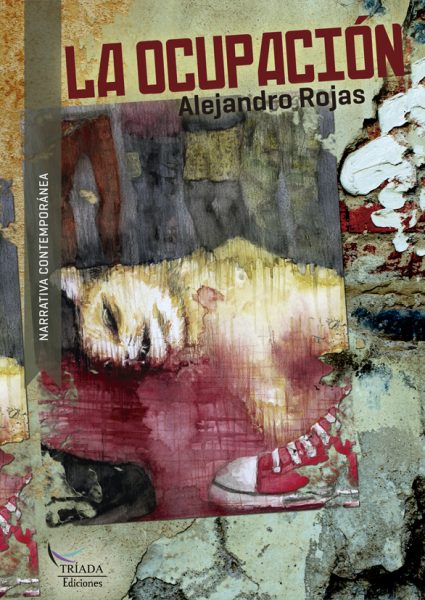

La ocupación es en libro editado por Triada Ediciones.

Rebelarse es una tendencia natural en la vida. Incluso un gusano se rebela contra el pie que lo aplasta. En general, la vitalidad y dignidad relativa de un animal puede medirse a partir de la intensidad de su instinto a rebelarse.

Mikhail Bakunin, La Internacional y Carlos Marx, 1872.

1

La bomba le explotó a Michel cuando se bajó de la bicicleta.

Fue curioso, pensaron todos: debía haber andado unos cinco o seis kilómetros con la bomba en la mochila, la distancia que hay entre la casa y el banco, sin que nada ocurriese. Se lo imaginaban saltando cunetas, virando sin mayores precauciones, frenando a veces de sopetón, riendo, como cualquier otro mocoso de trece años que sale a andar en bicicleta o a echar carreras con sus amigos. Alejado por completo de preocupaciones propias de los adultos, esas que exigían el uso de cascos, luces y chalecos reflectantes que lo hacían a uno lucir ridículo, sin nada que indicara que, en unos cuantos minutos, todo acabaría con un estallido imponente. Nada que hiciera advertir, ni siquiera al más entrenado observador, que dentro de esa pequeña mochila azul, forrada con bordados de Iron Maiden, La Renga, Marilyn Manson, Tool y Diamond Dogs, se retorcía y bamboleaba de arriba abajo, de un lado a otro, aquel impredecible instrumento de destrucción.

Es que en realidad estaba jugando, explicó Álvaro en el funeral. Para Michel, esto no era más que un juego, una diversión; era como ir a un concierto de rock, o hacer surf, o juntarse en la playa con unos amigos, hacer una fogata, tomar vino en garrafa y ponerse a cantar canciones de la nueva trova, atentos a que llegara la policía para salir corriendo. Michel nunca supo bien por qué lo hacía, pero lo intuía, claro que sí; lo intuía perfectamente. Tenía esa inocencia particular de los niños, que hacen las cosas más porque les nace que porque se sientan obligados; no como pasa con los adultos, como pasa con nosotros, sugirió Álvaro, con algo de desdén.

La bomba que destrozó a Michel la construyó él con sus propias manos, sin preguntarle a nadie, sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie lo guiara. Simplemente tomó un poco de pólvora, algunos químicos y unos cuantos utensilios, y se largó a hacer su explosivo artesanal con la mayor tranquilidad del mundo, como quien se pone a cocinar mermelada de duraznos o un pie de limón. Satisfecho con su obra, le pidió al Juanito, su amigo, que lo acompañara, y de seguro ambos rieron con picardía infantil, presos de esa ansiedad propia de los niños antes de hacer una travesura, como si estuviesen frente a la puerta de una casa preparándose para tocar el timbre y salir corriendo. Michel entonces tomó la mochila —esa que ya no usaba para ir al colegio—, introdujo la bomba con cuidado y se largó en la bicicleta, todavía riendo, con el Juanito más atrás. La Pancha los vio salir mientras regaba el huerto y les preguntó que dónde iban tan tarde, pero sólo respondieron con una risotada traviesa y Michel con un «¡ya vuelvo, oh!», fastidiado. Nunca le gustó que lo controlaran.

En el rostro de Álvaro no se apreciaba ni el más leve asomo de emoción. Detrás de esos anteojos oscuros y esa poblada barba que le cubría hasta los pómulos, no se advertían señales de tristeza ni desconsuelo. Ni siquiera cuando los empleados del cementerio insertaron el ataúd con los restos de su hermano dentro del nicho y la madre y todas las señoras que la acompañaban se pusieron a llorar a gritos, y hasta la pareja dispareja que formaban la Pancha y el José —al que todos decían «Jose», acentuando la «o»—, ella más bien gorda y el otro más bien escuálido, sintieron que se les apretaba la garganta e incluso soltaron un par de lágrimas, a pesar de su resistencia.

Observando su rostro endurecido mientras los encargados del cementerio depositaban lentamente las flores bajo el nicho abierto, Diego trató de comprender la renuencia casi inhumana de Álvaro a demostrar sentimientos. Es que para él, de seguro, no había espacio para tener pena, ni para lamentarse. No correspondía. Diego conocía esa actitud, la había vivido.

Álvaro había perdido a su padre y era probable que en su corazón no hubiese espacio para más tristezas, ni en sus ojos para más lágrimas, de las que ya había sentido y derramado por él. Ahora perdía a su hermano pequeño y, por alguna razón desconocida para Diego, tal hecho no era merecedor de llanto alguno.

En los demás, eran claras las señales de esa lucha interna por no rendirse frente a las emociones, por mantenerse incólumes, por demostrar coraje. Era una cosa de débiles eso de llorar, les había dicho Álvaro, antes del funeral. El Papo había agregado que era preciso estar orgulloso del compañero y celebrar su muerte, no con lloriqueos idiotas, sino con gritos, consignas, acciones. Llorar, continuó Álvaro, no era más que reconocer la inferioridad del ser humano. Hay que pararse frente a la vida y la muerte siempre con la frente en alto, desafiante, dijo; mostrando el mentón y colocando la otra mejilla. Y si te pegan y te torturan, grita; si quieres, retuércete, patalea, pero altivo y soberbio, siempre, en todo momento. Nunca llorando, llorar demuestra amor, y esa estupidez no existe.

—Es el odio el que nos mantiene vivos, no esa sustancia pegajosa y dulzona con la que llenan las tarjetas de cumpleaños —había terminado su pregón, esa tarde—. El odio nos tiene aquí y el odio nos va a sacar de aquí, ¿entienden? El odio.

Diego no entendió qué quiso decir. Le pareció que Álvaro podía estar sucumbiendo, en la intimidad de sus pensamientos, a esa emoción que no se animaba a demostrar frente a todos. No era un discurso propio suyo, ese del odio. Pero claro, la inminencia del cuerpo desmembrado de un hermano podía llevar a esa clase de digresiones.

De todos modos, Michel era demasiado joven para entender todo eso, para entender por qué hacían lo que hacían. Probablemente, todos eran demasiado jóvenes, incluso él mismo. Incluso Álvaro, que a veces daba la impresión de ser un mensajero de otras dimensiones. Michel repetía todas las consignas que había aprendido de ellos como un loro, pero nunca las había entendido. Tampoco habría entendido el discurso del odio. Diego no lo sentía cercano, aunque a veces sí, sentía odio, sentía deseos de que todo eso, el país, el mundo, desapareciese a causa de un cataclismo provocado por una ola gigante, la caída de un asteroide o un ataque extraterrestre, lo mismo daba. Eso era odio, si había que definirlo. Odiaba el mundo, a veces. Odiaba a los demás. Pero no podía decir que el odio fuese su motivación, no, al menos, para colocar una bomba artesanal en la fachada de un banco a las dos de la mañana, esperando, con el corazón batiéndole en el pecho, que nadie tuviese la infortunada ocurrencia de pasar caminando por ahí a esa hora. ¿Cuál era su motivación, entonces, más que dar una señal, un mensaje? ¿Mensaje de qué, de odio? ¿De rebeldía? ¿Contra qué, contra quién?.

Habría que replantearse muchas cosas, muchas, después de eso. Porque ya no era un juego ese de colocar bombas. Diego lo percibía en el rostro de Álvaro, podía adivinarlo en sus ojos, detrás de los lentes oscuros; en la expresión robótica bajo la cual intentaba retener esas lágrimas que pugnaban por brotar, una lucha interna que a veces se evidenciaba en una leve y casi imperceptible vibración en la mandíbula. El llanto histérico de las señoras presentes los ayudaba, a todos, a soportar las ganas de llorar, dándoles una excusa para refugiarse en ese odio que, en efecto, parecía la única salida y respuesta en ese momento, a falta de una expectativa de divinidad.

—Viejas infames, ahora lloran, y cuando los abandonaron, al Álvaro y al Michel, ¿dónde estaban, sus conventilleras? —dijo la Pancha, con suficiente fuerza como para que todos la escucharan.

La sorna recalcitrante del comentario hizo sonreír a Diego. Álvaro también lo oyó. Dirigió la mirada hacia ellos, acusador, y se encontró entonces con los ojos de Diego; pero éste no dejó de sonreír. Y, contra lo que había esperado, después de unos segundos de mirarse con fijeza, Álvaro sonrió también.

2

La policía llegó la mañana del día siguiente. Todavía recogían los pedazos del cuerpo de Michel de la calle cuando recibieron la orden de allanar la casa; pero no encontraron mucho. De todos modos, se llevaron detenidos al Papo y a Álvaro, los únicos que se quedaron. Era necesario que hallaran a alguien, había advertido Álvaro. Los demás podían irse y esconderse, pero al menos uno tenía que quedarse. De otro modo, los buscarían a todos. El Papo entonces se ofreció a acompañarlo. Diego no se atrevió.

Por suerte para ellos, el defensor público que tomó el caso hizo bien su trabajo. La policía sometió a los dos detenidos a algunas pruebas, buscando rastros de pólvora o de otras sustancias que indicasen la manipulación de explosivos. Fue irrelevante que las hallaran; el buen defensor logró de todas formas convencer al juez de que los dejase libres. Aquello de las trazas de pólvora no era prueba de nada y, por cruel que sonara, Michel se había destrozado a sí mismo camino al banco, sin afectar a otras personas ni provocar grandes daños. Nada indicaba que hubiese terceros involucrados en ese incidente —al menos por el momento, como acotó el fiscal—. Experiencias pasadas indicaban que el Estado andaba buscando terroristas por todos lados y la justicia no debía prestarse para esa clase de persecuciones de índole más bien político. El juez concordó, golpeando el martillo sobre el estrado, soportando la mirada insatisfecha de la fiscalía, que amenazó con apelaciones. Ya tendrían otra oportunidad.

Todo aquello no ocurrió ni por suerte ni por casualidad. Esa noche, a pesar de haber salido con Michel, su amigo Juan llegó a la casa solo. Dejó la bicicleta tirada en el patio y entró a la carrera, llorando. La única que se preocupó de él fue la Pancha, porque era su sobrino y andaba de visita en la casa. Qué pasó, se pusieron a pelear, le preguntó, acercándose al niño, más divertida que preocupada. Éste negó con la cabeza una vez, pero luego siguió sacudiéndola con los ojos apretados, sin decir nada. Pronto sus sollozos captaron la atención de los demás, en especial de Álvaro, que se quedó observando la escena intrigado, aunque sin intervenir.

—Juanito, dime, qué pasó. ¿Te pegó el Michel? ¿Dónde está? —preguntó otra vez la Pancha, abrazándolo.

No hubo respuesta. Álvaro y la Pancha intercambiaron miradas. La conducta del niño era inusual, parecía en estado de shock. Bajo esas circunstancias, la ausencia de Michel tenía presencia, olor y sabor. Era como una emanación deletérea que se había colado por la puerta y que ahora inundaba el ambiente.

Álvaro entonces tomó la palabra. Se agachó frente al niño y le tomó el brazo, tratando de sacárselo de la cara. Juan, lo llamó varias veces, procurando que el niño abriese los ojos, sobre los cuales los párpados se habían cerrado como una cortina blindada. No lo logró. La presencia mefítica de esa noticia que impregnaba el ambiente, todavía desconocida, se intensificó. La Pancha, ridículamente sensible a esos sollozos, comenzó a llorar también, sin otra razón más que el inefable sufrimiento de su sobrino.

—Juan, qué le pasó al Michel —preguntó derechamente Álvaro. El tono de la pregunta fue asertivo, como tratando de sonsacar del niño una respuesta que él ya conocía—. No es tu culpa lo que haya pasado, Juan. Pero tienes que decirnos. Tranquilo, dinos qué pasó. Qué le pasó a Michel.

Se quedaron todos en silencio. La Pancha quiso añadir algo, pero Álvaro le hizo un gesto, presionándose los labios con el dedo índice. Aguardaron. Aguardaron un poco más. El llanto del niño sonaba como el zumbido de un refrigerador. Se sostenía en una nota semiaguda por unos segundos, se detenía, luego comenzaba de nuevo. Podía ser exasperante, y la ansiedad reforzó la sensación.

—Juanito —repitió Álvaro, a pesar de todo calmo, completamente contenido—. Juanito, dinos lo que pasó. Tenemos que saber. ¿Bueno? Una palabra.

Fue inútil. El niño siguió sollozando, escondido entre los brazos de su tía. Diego se inclinó junto a Álvaro.

—Juanito, respóndenos con la cabeza —intervino—. ¿Se llevaron detenido al Michel?

Miró a Álvaro, como buscando su aprobación para la nueva estrategia. Un breve asentimiento le indicó que la tenía.

La táctica funcionó. El niño sacudió la cabeza una vez, negando. Diego se sintió satisfecho de haber dado con una forma de comunicación que probó ser en parte exitosa, pero rápidamente comprendió que se había quedado sin preguntas.

—¿Pasó un accidente? —preguntó Álvaro, en lo que parecía una posibilidad mucho más plausible que la detención.

El niño asintió. Se escuchó una especie de resuello colectivo.

—¿Qué accidente? —continuó Álvaro, sin alterarse. De inmediato comprendió que debía reformular la pregunta para obtener una respuesta—. ¿Lo atropellaron?

El niño negó.

—¿Se cayó de la bicicleta? La negativa siguió.

—¿Chocaron contra algo, se pelearon con alguien?

El niño continuó sacudiendo la cabeza sin detenerse ni siquiera al momento de las preguntas, como asumiendo que nunca podrían adivinar lo que había pasado, aquella pregunta que detonaría la reacción vertical y no horizontal de su cabeza.

Álvaro se incorporó y se quedó pensativo. Diego lo hizo también. La Pancha los miró confundida e impotente.

De pronto, oyeron que la puerta de entrada se abría. Alguien salió. Unos cuantos segundos después, el Papo volvió a la sala. Tenía una expresión fría y ominosa.

—La puerta de la pieza segura está abierta. Y estuvieron trajinando —informó presto.

Álvaro lo oyó y se volteó hacia el niño. Lo mismo Diego. Lo mismo todos.

—¿Estuvieron jugando en la pieza? —preguntó Álvaro, y esta vez no pudo ocultar la emoción en su voz—. Juan, ¿estuvieron jugando en la pieza?

El niño dejó de moverse. Su monótono sollozo continuó, pero sus movimientos cesaron por completo.

Diego sintió que el corazón se le aceleraba. Pudo oír también los latidos de todos los demás, de todos los corazones ahí presentes. La Pancha reaccionó de pronto y comenzó a sacudir al niño, tratando de sacarle las palabras a la fuerza.

—¡Juan, responde! —gritó—. ¿Estuvieron jugando? ¿Estaban haciendobombas?

El llanto del pequeño se intensificó, junto con un ligero movimiento de cabeza que podía interpretarse, con claridad, como un asentimiento.

—¿Hicieron una bomba, Juan? —insistió la Pancha, fuera de control—.

¡Contéstame, mierda! ¿Estaban haciendo una bomba? ¡Contesta!

Inducido por las sacudidas, el niño por fin se decidió a hablar.

—Explotó —dijo, sin dejar de sollozar. Álvaro dio un respingo y se puso rígido, como si le hubiesen disparado. La Pancha tuvo la misma reacción. Todos los demás se quedaron atónitos, en silencio.

—¿Qué? —insistió la mujer, incapaz de convencerse de lo que había oído—. ¿Explotó? ¿Cómo explotó? ¿Qué… qué dices?

El niño de pronto comenzó a debatirse entre sus brazos, luchando por liberarse. La Pancha lo soltó y Juan salió corriendo hacia el otro lado de la habitación, chocando contra la pared del frente, como un pájaro atrapado dentro de un invernadero.

—¡Explotó, explotó! —gritó al correr—. ¡Le explotó la bomba! ¡Se murió! ¡Se murió!

Y se sentó de nuevo en una esquina, encogiéndose sobre sí mismo.

La Pancha le echó a Álvaro una mirada incrédula, interrogativa. Álvaro no la vio. Cerró los ojos y comenzó a masajearlos con su mano derecha, pasando de manera alternada los dedos a lo largo de sus cejas y luego bajando hacia su barba. Parecía decepcionado.

—De qué habla —dijo la Pancha, con tono sombrío.

No hubo respuesta. Qué respuesta podía haber, si estaba todo claro. El olor fétido que auguraba la llegada de esa noticia infame se hizo insoportable y, de pronto, la noticia estaba entre ellos, sacudiéndose, contaminándolos con su abominable presencia.

La Pancha echó una mirada circular, buscando esas respuestas que nadie quería darle. Parecía confundida, atolondrada, incapaz de asimilar lo que había oído. Todos estaban paralizados. Álvaro todavía se tapaba los ojos con la mano y sus dedos iban y venían en clara señal de reflexión. Quién sabía qué cosas pasaron por su mente durante esos segundos, pensó Diego. No parecía perdido en la estupefacción propia de quien se entera que su hermano, que hasta hace unos minutos estaba vivo y corriendo por la calle, ahora yacía muerto en alguna mal habida esquina. Tampoco, a diferencia de la Pancha, parecía interesado en buscar culpables o explicaciones sobre cómo había pasado todo eso. Cómo nadie se dio cuenta. Cómo Michel había sacado las llaves de la —irónicamente— denominada «pieza segura», se entretuvo un par de horas jugando con pólvora, construyó un instrumento asesino y se automutiló camino a un cajero automático. Sí parecía sumergido en una especie de estado de negación, como tratando de convencerse a sí mismo de aquello que sonaba demasiado grotesco como para ser cierto.

—¿Qué significa eso? —exclamó de pronto la Pancha, perdiendo la paciencia, enojada por el silencio. Al no recibir respuesta, montó en cólera—. ¡Qué significa eso! ¡Qué hicieron! ¿Se mató? ¿El Michel se mató? ¡Qué mierda hicieron!

Pesada y arrolladora, se incorporó y corrió hacia el Juanito, tomándolo con violencia de los brazos y sacudiéndolo.

—¡Qué le pasó al Michel! —chilló—. ¡Qué pasó! ¡Qué pasó!

El niño no respondió. El eterno amigo de la Pancha, el Jose, se acercó a ella y la tomó de un brazo, tratando de inducirla a que lo soltara. Ella alzó la vista y en esos ojos Diego pudo percibir, aunque nunca le había tocado verlo, el brillo de la locura. Dejó de remecer al niño y lo abrazó, sentándose con él entre sus brazos y apretándolo contra sus grandes pechos. Su expresión entonces se modificó. De la incredulidad y consternación pasó rápidamente a una pena salvaje y destructiva. Comenzó a mecerse con el niño en su regazo y entonces empezó a gritar, recriminadora, rindiéndose al llanto.

—¡Miren lo que pasa! ¡Miren lo que pasa, hueones idiotas! ¡Miren lo que pasa, miren lo que pasa!

Se hundió en un sollozo estremecedor. Todos se quedaron en silencio. El llanto era tan intenso que Diego también sintió ganas de llorar. La Pamela, otra mujer que vivía ahí y que después del episodio desapareció completamente, se unió a la Pancha y al Juanito con más sollozos y quejidos, en un coro que pronto adquirió la apariencia de una jauría de perros aullando. Entonces varios se llevaron las manos a la cara y comenzaron a llorar también.

—Les dije —proclamó otra vez la Pancha, envalentonada por la desazón colectiva. Continuaba meciendo al niño en sus brazos, como si éste fuese un muñeco—. Les dije que esto iba a pasar, se los dije, cuántas veces, se los dije, el Michel, Dios, Dios, se los dij…

—Cállate, Pancha —le ordenó de pronto Álvaro. Su voz sonó tan categórica que la mujer dio un respingo.

—¡Cómo que me calle! —gritó ella, furiosa. Jadeaba y su rostro estaba deformado por el llanto—. ¡Era tu hermano, hueón!

—¡Pancha, por la cresta, cállate! —vociferó Álvaro.

—¡Era tu hermano! ¡Está hecho pedazos en la c…!

—¡Cállate, mierda! —gritó de pronto Diego. La exclamación se escapó de su pecho como una tos inesperada e incontrolable.

—¡No me quiero callar! ¡No me voy a callar nunca! —reaccionó la Pancha, fuera de control—. ¡Mira lo que hicimos! ¡Mira! —extendió sus brazos, ofreciendo a la vista de todos a su sobrino, hundido en su traumática introspección—. ¿No ven, acaso? ¿No ven? Miren lo que hicimos. ¡Miren lo que hicimos!

La situación se estaba tornando inmanejable. El llanto, los gritos, la desolación. Era demasiado.

—Pancha —dijo de pronto Álvaro, con voz sosegada, arrodillándose frente a ella—. Pancha, mírame.

La mujer se negó a mirarlo.

—Pancha, mírame, por favor —rogó nuevamente Álvaro, tomándola del brazo. La Pancha levantó sus ojos salvajes, observándolo como una bestia intimidada.

—Pancha, necesito que te calmes —siguió él. Su voz emanaba tranquilidad—. Necesito que todos nos calmemos. Tenemos muchas cosas que hacer ahora y todos tenemos que cooperar si queremos salir de esta. Ya sabemos que esto no debió pasar y a todos nos duele. Es normal que queramos llorar. Pero no podemos. Ahora, no podemos.

El llanto de la mujer se fue apaciguando. Todavía acezaba, pero al menos parecía escuchar. La Pamela se sentó a su lado y siguió la misma dinámica. Los demás observaban la escena consternados, pero Diego comenzaba a sentirse más tranquilo y creyó que los demás también. No impidió una última reacción de la mujer.

—Mataron a tu hermano —dijo, con voz cavernosa—. Ustedes lo mataron. Se los dije. Esta casa es okupa. Somos okupas, no terroristas.

Diego sintió que la rabia lo acometía al terminar de oírla. Álvaro, sin embargo, pareció no escucharla.

—Ahora necesitamos cooperar —dijo—. Tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que limpiar la pieza. Tenemos que hacerlo ya. En cinco minutos más será demasiado tarde.

Diego comprendió de inmediato que lo que decía era cierto. Se sentía agobiado, pero fue capaz de entender. Miró al Papo y éste asintió, con expresión hermética.

Aguardaron unos momentos. El Jose se agachó al lado de la Pancha y le acarició la cabeza. Los demás se quedaron tras Álvaro. Era difícil reaccionar después de una noticia como esa. Era difícil salir de la incredulidad, reflexionó Diego, interpretando sus propios sentimientos. Era inconcebible. Sin embargo, lo que decía Álvaro, por doloroso que fuera, era absolutamente cierto. No podían rendirse a la desazón. Tenían que reaccionar, por ellos mismos, por su propia integridad. Hasta la Pancha fue capaz de darse cuenta de ello.

Satisfecho, Álvaro se levantó e hizo una seña, indicando la pieza segura.

—Saquen todo lo que encuentren ahí —ordenó con seguridad y sangre fría—. Lo que se pueda botar lo botan y lo que no, déjenlo a un lado y nosotros nos hacemos cargo. Traten de no tocar la pólvora, eso lo veré yo.

Al decir la última frase, el sentimiento de Diego se modificó. De la incredulidad pasó al miedo. No había bombas en ese lugar, sólo las materias primas para confeccionar un artefacto casero. Ya sabían también que las trazas no eran una prueba en sí mismas, ni siquiera suficientes como para justificar un arresto; lo habían discutido antes y hasta habían analizado las sentencias de otros juicios. Pero era distinto tener unos cuantos rastros de pólvora en la ropa, a que la policía se topase con todo eso que guardaban en la pieza. Se le ocurrió entonces que Álvaro no había perdido su tiempo tratando de convencerse de lo que había ocurrido, rindiéndose ante la desolación o la histeria colectiva. Él mismo, Diego, todavía sentía que su cuerpo se estremecía, como si hubiese ocurrido un terremoto y ahora fuesen víctimas de incesantes réplicas, y sin embargo Álvaro, con sus ademanes confidentes, pausados, parecía inmune a cualquier cosa que le impidiese pensar con claridad sobre lo que era necesario hacer, como un luchador al que le lanzan un golpe devastador y, peleador nato, hace una carambola sobre sí mismo y contraataca con una maniobra maestra.

A pesar de todo eso, los ocho que ahí estaban, con la única salvedad del Papo, no reaccionaron. El Jose, la Pancha y la Pamela siguieron consolándose mutuamente, mientras el Papo se ponía a disposición de Álvaro y Diego comenzaba a hacer lo mismo. Los otros dos sujetos se miraron entre sí y dieron un paso hacia la puerta.

—Compadre, yo no quiero saber nada de bombas —dijo uno, a punto de entrar en pánico. El otro se le unió, aunque parecía tan atemorizado que no era capaz de decir nada.

—Se joden nomás —amenazó el Papo.

—Déjalos, Papo. Que se vayan —intervino Álvaro, con la misma seguridad de antes. Era como si, en su cabeza, hubiese planificado todo y supiera exactamente qué pasaría y cómo tendría que reaccionar.

—Cómo se van a ir, si ya saben todo —reclamó el Papo, algo airado.

—No saben nada. Y no van a decir nada. Para qué —insistió Álvaro. La expresión aterrorizada de los muchachos le daba la razón.

El Papo los miró receloso.

—Y si dicen algo, lo van a sentir —advirtió.

Los sujetos se miraron. Uno hizo un gesto apuntando hacia la pieza, como pidiendo permiso para buscar sus cosas.

—Sáquenlas rápido y váyanse. Y se quedan callados. Lo digo en serio — pronunció Álvaro.

Sólo cuando los muchachos cerraron la reja de la calle, los demás parecieron reaccionar. La Pancha se quedó sentada, sin embargo, acariciándole el pelo a su sobrino, que ahora dormía, cansado de tanto llorar.

—Cuando se calme un poco más, llévenlo a su casa —dijo Álvaro, mirando al niño—. No pueden interrogarlo, lo va a decir todo.

—Obvio que lo va a contar —reaccionó la Pancha, con saña—. ¿Tú crees que nunca va a hablar de esto, que se le va a olvidar?

—Sí, tienes razón. Pero llévatelo, ¿ya? —insistió Álvaro, sin ganas de discutir.

Se deshicieron de las ampolletas, la bencina, los extintores. Lo metieron todo en grandes bolsas y luego fueron a botarlos por ahí cerca, daba lo mismo dónde. Había que sacarlos de la casa, nada más. La pólvora y otras cosas más livianas acabaron en las mochilas de Álvaro, el Papo y Diego; se subieron a sus bicicletas y partieron por las calles frías y vacías, sin hablar casi. Pedalearon hasta la casa del gordo Abel, a unas cuantas cuadras. Golpearon la puerta con una roca, para que escuchara. Una mujer se asomó por una ventana y preguntó alterada que qué pasaba, que cómo jodían a esas horas, y Álvaro, seco, llama al Abel, ahora. Sintieron los gritos de la mujer dentro de la casa, Abel, Abel, hay unos gallos allá afuera, qué molestan a esta hora, no sé qué quieren, hasta que un sujeto regordete, de grandes anteojos cuadrados, cabello ondulado y una polera roja de cuello en V que parecía enterrársele en la carne, se asomó por la puerta, qué pasa, locos, qué hacen acá. Se afirmaba los pantalones con ambas manos y parecía venir despertando.

—¿Qué pasa, te estabas tirando a la flaquita? —preguntó el Papo, y aunque quiso sonar sugerente, sonó más bien como un interrogador de la Gestapo.

Abel se acomodó los lentes y agachó la cabeza.

—No pasa nada —dijo, sonriendo azorado. No era difícil creerle. Se hizo un pequeño silencio.

—Se murió el Michel —dijo Álvaro de pronto, sin mayor emoción, como quien anuncia que se largó a llover—. Le explotó una bomba.

Abel se los quedó mirando aturdido, desconcertado, tratando de convencerse de que estaba despierto y toda esa escena, en efecto, estaba teniendo lugar.

—Es broma —dijo, receloso. Parecía expectante del momento en que alguno de ellos daría una risotada.

Nadie respondió.

—¿Te parece que es broma, tarado? —ladró el Papo, aunque con cierto desenfado, como si no le importara.

La mirada del gordo se paseó por todos, incrédulo, hasta que algo pareció hacer clic en su cerebro.

—¡Pero perro, por la cresta! —exclamó, llevándose una mano a la cabeza y afirmándose los pantalones con la otra—. ¿Cómo? ¿Qué pasó?

Trató de acercarse a Álvaro para abrazarlo, pero éste lo apartó.

—Tranquilo. Tenemos que deshacernos de los explosivos. Guárdalos tú. Abel se echó hacia atrás como si lo hubiesen empujado. Notó que sus pantalones progresaban en dirección a sus rodillas y se los afirmó nuevamente.

—¿Acá? —dijo en voz baja, mirando a un lado y otro, receloso—. Chuta, compadre, no puedo. Después de esto, los tiras se lanzan con todo. Tú sabes. Michel pasaba acá, yo tengo antecedentes, estás loco. No puedo.

Álvaro dio un largo suspiro. Cerró los ojos y con los dedos masajeó brevemente sus párpados. Los demás lo examinaron, expectantes.

—Ya, está bien —dijo resignado—. Tienes razón. Ya muchachos, jodimos. Vamos a tener que pedalear hasta el río.

Nadie se atrevió a contrariarlo. No se quejaron tampoco, ni siquiera por el frío, que a esa hora ya calaba los huesos. Eran unos trece kilómetros hasta el canal; les tomaría poco más de una hora ir y volver, a buen ritmo. Se les calentaría el cuerpo en el trayecto.

—Pucha, viejo, sin rencores, y qué puedo decir, lo siento tanto —añadió Abel, forzado por las circunstancias; pero nadie le prestó mucha atención.

Le dieron la espalda y se sentaron en las bicicletas, sin hablar.

—En serio, Álvaro, ¿van a estar bien? —insistió Abel. Se sentía culpable, podían notarlo—. Los ayudaría, pero no puedo, me jodo a los míos, disculpen, en esta no puedo hacer nada…

—Eh, Abel —lo detuvo Álvaro—: no te preocupes. Está bien.

El gordo pareció entender el mensaje y no dijo más. Se quedó observándolos como quien mira tres fantasmas.

—Esto no ha pasado —le advirtió el Papo, innecesariamente, le pareció a Diego. Quizás sólo quería ensayar su capacidad de amenaza. A juzgar por la expresión preocupada de Abel, funcionaba a la perfección.

Se largaron. No dijeron una palabra ni en el camino, ni cuando dejaron las bicicletas tiradas a la orilla del canal, ni mientras echaban todo lo que tenían en la corriente, hasta las mochilas.

Después de terminar, se quedaron un momento detenidos, mirando las cosas hundirse en el caudal, hasta que el frío los obligó a moverse.

—Vamos —dijo Álvaro, y su voz sonó como un disparo en el silencio de la noche.

Los tres tomaron sus bicicletas. Diego y el Papo empezaron a pedalear, pero a los pocos metros notaron que Álvaro no los seguía. Miraron hacia atrás y lo vieron, inmóvil y en silencio, con la mano en el sillín de la bicicleta, observando el caudal del río, mientras el vapor le cubría la cabeza como una fumarola. Miró al cielo y lanzó un suspiro, inclinándose, sin soltar la bicicleta, y se largó a llorar con violencia, respirando a grandes bocanadas y gimiendo a ratos. Fue como si de pronto algo hubiese detonado en su cerebro, le pareció a Diego; como si se hubiese convertido, por ese breve instante, en tan sólo un hombre más.

Lo observaron un momento, sin acercarse. Álvaro se remecía y temblaba, atacado por el llanto. Los sollozos hicieron a Diego recordar por qué estaban ahí, lo que había pasado hacía apenas unas horas; esa realidad que habían dejado atrás en la búsqueda de la impunidad, del resguardo necesario, en un arranque de seudo profesionalismo que a nadie le había parecido sorprendente, aunque lo era, sin dudas. Eso que ahora se iba, con la corriente del canal. Las lágrimas le nublaron la visión, pero resistió el embate. El Papo, en cambio, miraba la escena con algo de extrañeza, en esa indolencia endémica en la que parecía vivir su vida.

Diego se bajó de la bicicleta y se acercó a Álvaro, que sollozaba en cuclillas, con una mano en la bicicleta y la otra puesta sobre sus ojos. Su cuerpo aún se estremecía. Le colocó una mano en el hombro; no se le ocurrió más. Álvaro no reaccionó. Pensó entonces en sobarle la espalda, palmotearlo; algo más que simplemente apoyarle una mano en el hombro y esperar que cierta energía que ni él sentía hiciese desaparecer el llanto. Prefirió no hacerlo, al final.

Las lágrimas cesaron de pronto, sin embargo. Álvaro se incorporó, limpiándose la cara con las mangas de la chaqueta, sin levantar la vista. Parecía avergonzado. Con los ojos aún rojos y el rostro congestionado por las lágrimas, se montó en la bicicleta y empezó a pedalear, en silencio, como si nada hubiese ocurrido.